先日、スタッフ三木と

先日、スタッフ三木と

高知と東京の2拠点で活躍されている

料理研究家小島貴和さん主催の

味噌仕込み会に行ってきました。

東京都練馬区で味噌蔵を構える

糀屋三郎右衛門さんの生糀を使って

仕込めるお味噌仕込み会。

聞いただけでもう美味しそう…

麹と糀の違い、皆さんは知っていますか?

麹は中国から入ってきたといわれていますが、

主に麦でつくる中国とは異なり、

稲作が盛んだった日本では

米で麹をつくるようになりました。

「糀」は日本でつくられた国字で、

「米」に麹菌が生えている様子が

「花」が咲いているように見えることから

生まれた漢字と言われています。

一般的には「麹」と書くと

麦・豆・米など穀物でつくられた

こうじ全般の原料を指し、

「糀」は米を原料としたときに

使われることが多いそうです。

今回は米から作られた米糀でお味噌を作ります。

工程1:蒸した大豆をつぶす。

糀屋三郎右衛門さんの大きな圧力窯で蒸した大きくふっくらな大豆を

あたたかいうちに手でつぶします。

これがけっこうな重労働。イメージとしてはパンを捏ねるような感じ。

ここで粒がなくなるまで念入りにつぶしてもいいし、

お味噌汁を飲むときに粒感を楽しみたい方は少し残しても◎

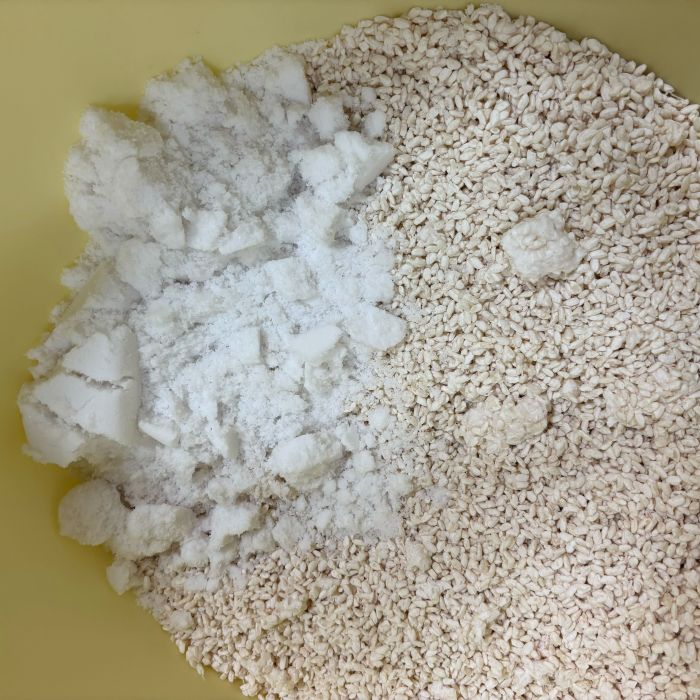

工程2:糀を木のヘラで剥がし、手のひらでほぐす

スーパーなどで見かける糀は袋入りが一般的ですが、

今回は「こうじ蓋製法」とよばれる木板の上で発酵した米糀を使いました。

木べらで糀を剥がしていきます。

貴重な体験です!

米糀の表面はふわふわです。見ていて癒されます。

この塊を両手ですりすり。とにかくすりすり。

お米一粒一粒になるまで、ほぐします。

この時一粒味見をしてみたのですが、ほんのり甘い味がしました。

工程3:つぶした大豆に煮汁を入れ、塩切りこうじと混ぜる

ほぐした糀に塩を入れ、混ぜます。(塩切りこうじ)

つぶした大豆に煮汁を加えて混ぜます。

塩切り糀と大豆を混ぜます。

均一に混ざるまでよ~く混ぜます。

工程4:空気が入らないように容器に敷き詰める。

糀屋三郎右衛門のゴムベラで表面を平にならしていきます。

フチに付いている味噌はしっかりと拭き取ります。

残っているとカビの原因になるそうです…!

工程5:ビニールを被せ、蓋をして完成。

帰宅後は木蓋を外し、1キロの重しを乗せて冷暗所で保管します。

下にすのこを敷くと、風通しがよくなり、より良く熟成されるそう。

仕込んだ後、気温が高くなり、

味噌の香りがしてきたら天地返しを行います。

※天地返し・・・ボウル、または大きな鍋に味噌を移し、

もう一度仕込み容器に入れ戻す作業をすることで

味噌の上の部分と下の部分を混ぜること。

天地返しをすることで味噌の味が均一になり、旨味も出ます。

梅雨の時期は湿度が高くカビが発生しやすいので、

天地返しは梅雨前か梅雨後に行うのが良いそうです。

味噌は糀が多ければ多いほど甘い味噌になります。

自分で作る味噌だから自分好みの味にカスタムできるし、

何よりも自分で作ることにより愛着が湧きます。

初めての手作り味噌は今年の寒くなるころに食べ頃になります。

とっても楽しみです。

プロキッチンでは味噌仕込みにぴったりな道具を取り揃えています。

今回わたしは5キロで仕込みましたが、7キロまで仕込める

野田琺瑯 ラウンドストッカー 24cmなら余裕をもって仕込めます。

琺瑯は酸や塩分に強いため、梅干しや漬物づくりにも最適です。

また、春の季節は筍やフキなどの春の旬の素材の下ごしらえにも使えます。

味噌をつぶす作業では、ボウルでマッシャーを使って時短するのも◎。

柳宗理 ステンレスボール 27cmに蒸した大豆を入れたら、

ポテトマッシャー 木柄 業務用で豪快につぶしていきましょう!

業務用だから一度にたくさんつぶせます!

皆さんは何のみそ汁の具が好きですか?

わたしの最近の推しは、大きく切った長芋と太めに切ったネギで、

長芋はさっくりほくほくで大きければ大きいほど美味しいです。

味噌汁椀は我戸幹男商店 MATEVAR/まてばり シリーズが

みそ汁がよりほっこり見えるので、おすすめです。

作るも食べるも楽しくて美味しい味噌の魅力にますます魅了されました。

皆さんも素敵な味噌ライフを!